- Lydia Jacob Story – Série Inventaire – Reisekoffer für Venedig

- 1977

- Mischtechnik (Ausgestopfter Vogel, Holz, Papier, Glas, Oel, Tusche, Schnur, Messer, Siegellack)

- 43 x 26 x 12.8 cm

Raymond Emile Waydelich ist mit Hans Arp der einzige elsässische Künstler, der Frankreich (1978) bei der Biennale in Venedig vertreten hat. Wer versteckt sich hinter diesem Namen, der so lang ist wie ein Stammbaum? REW, seine Initialen, sind Programm! Porträt in Anfangsbuchstaben eines ewigen Kindes, das wir auf frischer Tat bei seinem ewigen Spiel ertappen. Wir treffen ihn in zwei seiner elsässischen Lieblingsrückzugsorte: seinem Atelier und seiner Kantine. Käppi auf dem Kopf, etwas abgemagert – ein böser Sturz Anfang des Jahres, von dem er sich langsam erholt – lächelt Raymond Waydelich als wir im Hof seines schönen elsässischen Hauses in Hindisheim ankommen.

Bevor wir gemeinsam im Blaesheimer Bœuf essen gehen, wo er schon seine Gewohnheiten hat, zeigt uns Raymond sein Atelier. Er zeigt uns seine letzten, Namibia gewidmeten, Grafiken. Sie sind grandios. In seinem Depot befinden sich 50 Jahre kreatives Schaffen: Keramiken, Skulpturen, Objektkästen, Installationen, Leinwände, Zeichnungen… Er entschuldigt sich, es ist etwas chaotisch, aber er bereitet für März eine Ausstellung in Offenburg vor. Er spricht von seinen Werken, erzählt uns ihre Geschichte, wie einen Film; lauter kleine Szenen, die sich aneinanderreihen. Und da sehen wir plötzlich den kleinen, 5 oder 6-jährigen Jungen vor uns, der sich spielerisch eine Welt aufbaut, sich eine Geschichte ausdenkt, alle Figuren darstellt… Und wir bekommen einen Einblick in den Kopf des Künstlers.

„Es kommt eins zum anderen“, wie er sagt. wie Region „Unsere Region, das Elsass, ist die schönste Region der Welt!“ Denn hier fließt der Riesling in Strömen, und die Leute sind in der Regel alle recht nett. Ich bin glücklich, Elsässer zu sein.“ Raymond ist hier geboren und lebt hier seit 1938, die hiesige Erde klebt ihm an den Sohlen und der hiesige Akzent am Gaumen.

Beim Sprechen vermischt er oft seine beiden Sprachen, Französisch und Elsässisch. „Ich fühle mich zu 100% Elsässer. So wie bei dem Wurst- und Salami-Label: „pur porc“, s’esch a gueti Wurscht! Des esch pur porc! Hundert Prozent Schwein“. Er hat schon in allen Ecken der Welt ausgestellt und blieb doch immer im Elsass wohnen. „Zu meinem Glück spreche ich elsässisch. So konnte ich sofort in Deutschland arbeiten, wo die Kunst einen größeren Stellenwert hat als in Frankreich, es herrscht dort eine größere Offenheit, und es wird für Künstler und die Kunst tiefer in die Tasche gegriffen.“

Esperanza „Hoffnung ist ein wunderbares Wort. Auf Spanisch Esperanza. Die Hoffnung, es besser zu machen, die Hoffnung, dass eine Sache gut endet, die Hoffnung, eines Tages auf nette Leute zu treffen – fragen Sie mich nicht, wann das sein wird [er lacht: Nein, ist nur Spaß!] – die Hoffnung auf Arbeit, die Hoffnung, Reisen zu unternehmen, die Hoffnung auf Familienglück…“ Wir kommen auf seine Kindheit zu sprechen, die Schule in Matzenheim und seine schlechten Noten („Ich stand sozusagen auf der Fiche S-Liste*, das war hart“), seine Nierenentzündung mit 12 Jahren, seine Bildhauerausbildung mit 14, mit 15 die Académie des Arts décoratifs („Das hat mir gefallen, da habe ich von allem etwas gemacht“), der Abschluss mit Note „sehr gut“ im 3. Jahr schon und der Preis der Stadt Straßburg („Ich hatte große Pläne, war voll Hoffnung“), dann 2 Jahre Studium an der Arts Déco in Paris, und schließlich Algerien, wo er als Kriegsfotograf war…

Way „Ich werd’ es dir auf Englisch sagen: why, der Weg… Jeder folgt einer Spur, jeder geht seinen Weg.“ Ich sage ihm, why bedeutet warum. Er antwortet: „Für den Weg meines Lebens!“ Endlich verstehe ich: „Ah! Way!“ Er nickt: „Jap!“ Nettes Missverständnis. Die Feinheiten der verschiedenen Akzente. Dann kommentiere ich: „Why, way, das gehört zusammen.“ Er entgegnet: „Wir können ja WW draus machen“, dann kommt er wieder auf seinen ursprünglichen Gedanken zurück: * Unter der Sicherheitsakte „Fiche S“ werden Personen aufführt, die eine schwere Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen (A. d. Ü.) „Ja, der Weg des Lebens… Oh Mann, das ist hart! Da gibt’s Höhen und Tiefen, das ist schon was.“ Dann wird seine Stimme fröhlicher: „Man braucht Hoffnung, weißt du, wenn man in der Scheiße sitzt.“ Hat das was dem kreativen Schaffensprozess zu tun? „Das ist genau das Gleiche. Der Weg. Auf Elsässisch gibt es da eine Redensart: mach der ke Sorga, am End der Waj geht’s besser. Mach‘ dir keine Sorgen, am Ende des Weges wird alles besser.“ wie Artist, Künstler „Verrückt, ich weiß nicht einmal ganz genau, was einen Künstler ausmacht. Das bleibt noch zu entdecken.

Mit dem Weg kommt man ans Ziel.“ Wollte er schon immer Künstler werden? „Ja, nein… Ich habe gemalt. Das mochte ich.“ Und wie sah der Anfang des Weges aus? „Der war ein totales Chaos… Am Ende von Waydelich steht einC, dafür steht es, ich nehme das einfach schon mal vorweg!“ Wenn man ihn nach seinem Beruf fragt: „Sage ich Plastiker, dann glaubt man, dass ich in einer Plastikfabrik arbeite! Also sage ich lieber Kenschtler; da ist auch der Zirkus mit drin, die fahrenden Gesellen, die Feuerschlucker!“ Raymond gefällt das Spiel mit den Buchstaben. Er drängt mich, zum Y überzugehen. Seinen Weg gehen. WAY. wie Ya Ya „Ich sag’s dir auf Elsässisch: Ya Ya! Das füge ich in meine Grafiken ein. Ich schreibe es mit einem J oder einem Y. Ya, ya, Ja, ja besitzt viele Nuancen, es kann Zustimmung signalisieren, Anteilnahme oder Ironie ausdrücken…

Los, nächster Buchstabe!“ Warum fügt er solche Aussprüche in seine Bilder ein? „In meinen Zeichnungen lasse ich meine Figuren sprechen, um etwas Bewegung hineinzubringen. Wie in den Comics. Es wird lebendig. Wenn ich den Text weglasse, dann ist es nicht mehr stimmig. Ich schreibe immer ein paar Worte oder zeichne Pfeile dazu.“

Das in Szene setzen von Bildern hat er sich von den Griechen abgeguckt: „1984 war ich auf Kreta und habe die griechischen, mit Ornamenten und Szenen bemalten Vasen bewundert. Ich habe entdeckt, dass der griechische Keramiker nicht nur unterschrieb, sondern auch ganze Sätze auf die Vasen schrieb. Ohne den Text war die Aussage des Bildes nicht dieselbe. Das war vor 3000 Jahren. Ich habe das übernommen. Und das Schwarz! Dieses Schwarz ist genial! So habe ich meine ersten Grafiken gemacht: mit diesen schwarzen Figuren, mit schwarzem, vollem Strich.“ wie Doddel „Ein Doddel ist auf elsässisch ein Idiot, ein Blödmann. A Düddelmann ist eine Sackpfeife. Der het geduddelt, der Düddelsack – da wir im Land des Weins sind, ist das ein Trunkenbold! Ich bin der erste Doddel. Wie oft hat man mir das gesagt, in der Schule.“

Roland Anstett erinnert an seine Aktion in Straßburg 1995: „Als Waydelich vor der Kathedrale, Place du Château, eine Betongruft mit Alltagsobketen füllte (Die Gruft der Zukunft 3790 n. Chr.), da bezeichneten ihn einige sogenannte kluge Köpfe der Intelligenzija auch als Doddel!“ wie Bis Repetita „Da schreibst du ‚E: siehe oben‘ hin, zurück zum Anfang, gleicher Text. Ich will nichts verändern.“ Er lacht. Und erzählt uns dann doch etwas über das E, dass für Émile steht und in seiner Signatur R.E. Waydelich vorkommt: „Am Anfang habe ich mit R signiert. Aber in meiner Familie gibt es 6 davon: Roger, Roland, Robert, usw. 1978 stand auf der ersten Seite der regionalen Elsässer Zeitung Dernières nouvelles d’Alsace: Roland Waydelich bei Biennale in Venedig! Das ist dann schon hart… Also habe ich mir gesagt okay, ich nehme den Vornamen meines Großvaters Émile und schreibe R.E. Der Buchstabe gehört immer dazu. Und außerdem ergibt das REW (rêve, zu Deutsch: Traum)! Das war keine Absicht. Ich konnte nicht meinen zweiten Vornamen nehmen, Marcel, wie mein Vater, das hätte zu sehr nach BMW geklungen!“ wie Linie Ich entdecke, dass seine blühende Fantasie streng Kurs hält.

L wie… Raymond zögert, hält inne, und sagt: „Ich denke immer wieder an das Schema des Anfangs, an das, was wir erzählen, ansonsten…“ Und plötzlich erhellt sich sein Blick und das Wort sprudelt aus ihm heraus: „Die Linie. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Die Linie, das ist das, was du in deinem Leben tust. Die blaue Horizontlinie der Vogesen, die schon so viele Elsässer zum Weinen gebracht hat. Der Krieg, die Annexion, alle sind in die Dordogne geflohen. 5 Jahre meines Lebesn war ich unterwegs, wie die Syrer heute. Plus meine 27 Jahre in Algerien…“ Wir schweifen ab. Um wieder zur Linie zurückzukommen. „Die schwarze Linie von einem Strich, einer Zeichnung. Die Angelschnur ist auch gerade wie eine Linie – ich bin Fischer. Die Handlinien. Die eigene Linie, die Fitness. Die Modelinie, die Parfümlinie. Die Schlusslinie ist die Ziellinie. Die Linie, das ist was, das hat etwas Magisches!“ Wenn man weiß, dass sich eine imaginäre Muse („meine Partnerin“, wie er sagt), mit Namen Lydia Jacob, Schneiderin von Beruf, seit 1973 wie ein roter Faden durch sein gesamtes Werk zieht, und er eine genealogische Fiktion namens Lydia Jacob Story beständig immer weiterspinnt, so kann man seine Begeisterung sehr gut nachvollziehen: „Ach ja! Die Linie, das ist was, eine ganze, komplexe Welt.“ wie Imaginäres „Ich weiß nicht, wie meine Fantasie funktioniert. Ich hätte da zwei Versionen: Eine mit Alkohol und eine wie jetzt, mit Wasser. Dieses Wasser heißt Carola, grün. Das ist sehr gut für mich, glaube ich. Es hat Kohlensäure, ein bisschen so wie Champagner oder Crémant. Sobald du einen Millimeter Weißen dazugibst, ist es perfekt. Ich habe oft schnell gearbeitet. Ein Schlückchen Weißen, ein Schlückchen Roten, das hilft. Aber nur ein Schlückchen! Betrunken zu sein, kommt nicht in Frage, dann kannst du nicht mehr arbeiten! Die Fantasie ist noch vielfältiger als die Linie. Die Fantasie, das ist der Anfang. Von allem.“ wie Chaos

„Wie weit sind wir? Was für ein Chaos! Also, schreib: Es ist jetzt sechsundzwanzig vor zwei, im Bœuf in Blaesheim, nach dem Tagesgericht, und jetzt kommen wir zum C. Was für ein Schwachsinn! Nee, echt, wir hören auf. Ich find‘ dich toll, aber Schluss jetzt. Und hopp, fertig, nächster Buchstabe.“ Der Lausbub muss lachen.

Hoch „H ist für mich ‚hoch die Herzen!‘ Der nächste Gang kommt, den müssen wir auch noch reinkriegen! Wir sind beim achten Gang… Auf, hoch die Herzen! Ich sage nicht Hände hoch, ich sage hoch die Herzen!“ Er lacht aus vollem Hals. Hoch die Herzen! Hasta la vista, Herr REW.

Ute Dahmen, Kunstverein Offenburg

Bevor wir gemeinsam im Blaesheimer Bœuf essen gehen, wo er schon seine Gewohnheiten hat, zeigt uns Raymond sein Atelier. Er zeigt uns seine letzten, Namibia gewidmeten, Grafiken. Sie sind grandios. In seinem Depot befinden sich 50 Jahre kreatives Schaffen: Keramiken, Skulpturen, Objektkästen, Installationen, Leinwände, Zeichnungen… Er entschuldigt sich, es ist etwas chaotisch, aber er bereitet für März eine Ausstellung in Offenburg vor. Er spricht von seinen Werken, erzählt uns ihre Geschichte, wie einen Film; lauter kleine Szenen, die sich aneinanderreihen. Und da sehen wir plötzlich den kleinen, 5 oder 6-jährigen Jungen vor uns, der sich spielerisch eine Welt aufbaut, sich eine Geschichte ausdenkt, alle Figuren darstellt… Und wir bekommen einen Einblick in den Kopf des Künstlers.

„Es kommt eins zum anderen“, wie er sagt. wie Region „Unsere Region, das Elsass, ist die schönste Region der Welt!“ Denn hier fließt der Riesling in Strömen, und die Leute sind in der Regel alle recht nett. Ich bin glücklich, Elsässer zu sein.“ Raymond ist hier geboren und lebt hier seit 1938, die hiesige Erde klebt ihm an den Sohlen und der hiesige Akzent am Gaumen.

Beim Sprechen vermischt er oft seine beiden Sprachen, Französisch und Elsässisch. „Ich fühle mich zu 100% Elsässer. So wie bei dem Wurst- und Salami-Label: „pur porc“, s’esch a gueti Wurscht! Des esch pur porc! Hundert Prozent Schwein“. Er hat schon in allen Ecken der Welt ausgestellt und blieb doch immer im Elsass wohnen. „Zu meinem Glück spreche ich elsässisch. So konnte ich sofort in Deutschland arbeiten, wo die Kunst einen größeren Stellenwert hat als in Frankreich, es herrscht dort eine größere Offenheit, und es wird für Künstler und die Kunst tiefer in die Tasche gegriffen.“

Esperanza „Hoffnung ist ein wunderbares Wort. Auf Spanisch Esperanza. Die Hoffnung, es besser zu machen, die Hoffnung, dass eine Sache gut endet, die Hoffnung, eines Tages auf nette Leute zu treffen – fragen Sie mich nicht, wann das sein wird [er lacht: Nein, ist nur Spaß!] – die Hoffnung auf Arbeit, die Hoffnung, Reisen zu unternehmen, die Hoffnung auf Familienglück…“ Wir kommen auf seine Kindheit zu sprechen, die Schule in Matzenheim und seine schlechten Noten („Ich stand sozusagen auf der Fiche S-Liste*, das war hart“), seine Nierenentzündung mit 12 Jahren, seine Bildhauerausbildung mit 14, mit 15 die Académie des Arts décoratifs („Das hat mir gefallen, da habe ich von allem etwas gemacht“), der Abschluss mit Note „sehr gut“ im 3. Jahr schon und der Preis der Stadt Straßburg („Ich hatte große Pläne, war voll Hoffnung“), dann 2 Jahre Studium an der Arts Déco in Paris, und schließlich Algerien, wo er als Kriegsfotograf war…

Way „Ich werd’ es dir auf Englisch sagen: why, der Weg… Jeder folgt einer Spur, jeder geht seinen Weg.“ Ich sage ihm, why bedeutet warum. Er antwortet: „Für den Weg meines Lebens!“ Endlich verstehe ich: „Ah! Way!“ Er nickt: „Jap!“ Nettes Missverständnis. Die Feinheiten der verschiedenen Akzente. Dann kommentiere ich: „Why, way, das gehört zusammen.“ Er entgegnet: „Wir können ja WW draus machen“, dann kommt er wieder auf seinen ursprünglichen Gedanken zurück: * Unter der Sicherheitsakte „Fiche S“ werden Personen aufführt, die eine schwere Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen (A. d. Ü.) „Ja, der Weg des Lebens… Oh Mann, das ist hart! Da gibt’s Höhen und Tiefen, das ist schon was.“ Dann wird seine Stimme fröhlicher: „Man braucht Hoffnung, weißt du, wenn man in der Scheiße sitzt.“ Hat das was dem kreativen Schaffensprozess zu tun? „Das ist genau das Gleiche. Der Weg. Auf Elsässisch gibt es da eine Redensart: mach der ke Sorga, am End der Waj geht’s besser. Mach‘ dir keine Sorgen, am Ende des Weges wird alles besser.“ wie Artist, Künstler „Verrückt, ich weiß nicht einmal ganz genau, was einen Künstler ausmacht. Das bleibt noch zu entdecken.

Mit dem Weg kommt man ans Ziel.“ Wollte er schon immer Künstler werden? „Ja, nein… Ich habe gemalt. Das mochte ich.“ Und wie sah der Anfang des Weges aus? „Der war ein totales Chaos… Am Ende von Waydelich steht einC, dafür steht es, ich nehme das einfach schon mal vorweg!“ Wenn man ihn nach seinem Beruf fragt: „Sage ich Plastiker, dann glaubt man, dass ich in einer Plastikfabrik arbeite! Also sage ich lieber Kenschtler; da ist auch der Zirkus mit drin, die fahrenden Gesellen, die Feuerschlucker!“ Raymond gefällt das Spiel mit den Buchstaben. Er drängt mich, zum Y überzugehen. Seinen Weg gehen. WAY. wie Ya Ya „Ich sag’s dir auf Elsässisch: Ya Ya! Das füge ich in meine Grafiken ein. Ich schreibe es mit einem J oder einem Y. Ya, ya, Ja, ja besitzt viele Nuancen, es kann Zustimmung signalisieren, Anteilnahme oder Ironie ausdrücken…

Los, nächster Buchstabe!“ Warum fügt er solche Aussprüche in seine Bilder ein? „In meinen Zeichnungen lasse ich meine Figuren sprechen, um etwas Bewegung hineinzubringen. Wie in den Comics. Es wird lebendig. Wenn ich den Text weglasse, dann ist es nicht mehr stimmig. Ich schreibe immer ein paar Worte oder zeichne Pfeile dazu.“

Das in Szene setzen von Bildern hat er sich von den Griechen abgeguckt: „1984 war ich auf Kreta und habe die griechischen, mit Ornamenten und Szenen bemalten Vasen bewundert. Ich habe entdeckt, dass der griechische Keramiker nicht nur unterschrieb, sondern auch ganze Sätze auf die Vasen schrieb. Ohne den Text war die Aussage des Bildes nicht dieselbe. Das war vor 3000 Jahren. Ich habe das übernommen. Und das Schwarz! Dieses Schwarz ist genial! So habe ich meine ersten Grafiken gemacht: mit diesen schwarzen Figuren, mit schwarzem, vollem Strich.“ wie Doddel „Ein Doddel ist auf elsässisch ein Idiot, ein Blödmann. A Düddelmann ist eine Sackpfeife. Der het geduddelt, der Düddelsack – da wir im Land des Weins sind, ist das ein Trunkenbold! Ich bin der erste Doddel. Wie oft hat man mir das gesagt, in der Schule.“

Roland Anstett erinnert an seine Aktion in Straßburg 1995: „Als Waydelich vor der Kathedrale, Place du Château, eine Betongruft mit Alltagsobketen füllte (Die Gruft der Zukunft 3790 n. Chr.), da bezeichneten ihn einige sogenannte kluge Köpfe der Intelligenzija auch als Doddel!“ wie Bis Repetita „Da schreibst du ‚E: siehe oben‘ hin, zurück zum Anfang, gleicher Text. Ich will nichts verändern.“ Er lacht. Und erzählt uns dann doch etwas über das E, dass für Émile steht und in seiner Signatur R.E. Waydelich vorkommt: „Am Anfang habe ich mit R signiert. Aber in meiner Familie gibt es 6 davon: Roger, Roland, Robert, usw. 1978 stand auf der ersten Seite der regionalen Elsässer Zeitung Dernières nouvelles d’Alsace: Roland Waydelich bei Biennale in Venedig! Das ist dann schon hart… Also habe ich mir gesagt okay, ich nehme den Vornamen meines Großvaters Émile und schreibe R.E. Der Buchstabe gehört immer dazu. Und außerdem ergibt das REW (rêve, zu Deutsch: Traum)! Das war keine Absicht. Ich konnte nicht meinen zweiten Vornamen nehmen, Marcel, wie mein Vater, das hätte zu sehr nach BMW geklungen!“ wie Linie Ich entdecke, dass seine blühende Fantasie streng Kurs hält.

L wie… Raymond zögert, hält inne, und sagt: „Ich denke immer wieder an das Schema des Anfangs, an das, was wir erzählen, ansonsten…“ Und plötzlich erhellt sich sein Blick und das Wort sprudelt aus ihm heraus: „Die Linie. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Die Linie, das ist das, was du in deinem Leben tust. Die blaue Horizontlinie der Vogesen, die schon so viele Elsässer zum Weinen gebracht hat. Der Krieg, die Annexion, alle sind in die Dordogne geflohen. 5 Jahre meines Lebesn war ich unterwegs, wie die Syrer heute. Plus meine 27 Jahre in Algerien…“ Wir schweifen ab. Um wieder zur Linie zurückzukommen. „Die schwarze Linie von einem Strich, einer Zeichnung. Die Angelschnur ist auch gerade wie eine Linie – ich bin Fischer. Die Handlinien. Die eigene Linie, die Fitness. Die Modelinie, die Parfümlinie. Die Schlusslinie ist die Ziellinie. Die Linie, das ist was, das hat etwas Magisches!“ Wenn man weiß, dass sich eine imaginäre Muse („meine Partnerin“, wie er sagt), mit Namen Lydia Jacob, Schneiderin von Beruf, seit 1973 wie ein roter Faden durch sein gesamtes Werk zieht, und er eine genealogische Fiktion namens Lydia Jacob Story beständig immer weiterspinnt, so kann man seine Begeisterung sehr gut nachvollziehen: „Ach ja! Die Linie, das ist was, eine ganze, komplexe Welt.“ wie Imaginäres „Ich weiß nicht, wie meine Fantasie funktioniert. Ich hätte da zwei Versionen: Eine mit Alkohol und eine wie jetzt, mit Wasser. Dieses Wasser heißt Carola, grün. Das ist sehr gut für mich, glaube ich. Es hat Kohlensäure, ein bisschen so wie Champagner oder Crémant. Sobald du einen Millimeter Weißen dazugibst, ist es perfekt. Ich habe oft schnell gearbeitet. Ein Schlückchen Weißen, ein Schlückchen Roten, das hilft. Aber nur ein Schlückchen! Betrunken zu sein, kommt nicht in Frage, dann kannst du nicht mehr arbeiten! Die Fantasie ist noch vielfältiger als die Linie. Die Fantasie, das ist der Anfang. Von allem.“ wie Chaos

„Wie weit sind wir? Was für ein Chaos! Also, schreib: Es ist jetzt sechsundzwanzig vor zwei, im Bœuf in Blaesheim, nach dem Tagesgericht, und jetzt kommen wir zum C. Was für ein Schwachsinn! Nee, echt, wir hören auf. Ich find‘ dich toll, aber Schluss jetzt. Und hopp, fertig, nächster Buchstabe.“ Der Lausbub muss lachen.

Hoch „H ist für mich ‚hoch die Herzen!‘ Der nächste Gang kommt, den müssen wir auch noch reinkriegen! Wir sind beim achten Gang… Auf, hoch die Herzen! Ich sage nicht Hände hoch, ich sage hoch die Herzen!“ Er lacht aus vollem Hals. Hoch die Herzen! Hasta la vista, Herr REW.

Ute Dahmen, Kunstverein Offenburg

- Winterausstellung / Winter Exhibition 2025 – GMT Galerie-Marc-Triebold EXPRESSIONISM and more Grosz, Felixmüller, Heckel, Hesse, Kirchner, Munch, Nolde, Schmidt-Rottluff, Wiegers as well as Baselitz, Braque, Castelli, Chagall, Chillida, Fetting, Hokusai, Katz, Matisse, Waydelich and more

- January 26, 2025 - May 25, 2025

- GMT Galerie Marc Triebold, Baselstrasse 88, CH-4125 Riehen / Basel

-

Georg Baselitz, Georges Braque, Elisabetta Brodaska, Jürgen Brodwolf, Luciano Castelli, Marc Chagall, Eduardo Chillida, Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, ab 1982 Marqués de Dalí de Púbol, Rainer Fetting, George Grosz, Erich Heckel, Hermann Hesse, Utagawa (Ando) Hiroshige, Katsushika Hokusai, Alex Katz, Ernst Ludwig Kirchner, Henri Matisse, Helmut Middendorf, Edvard Munch, Emil Nolde, A.R. Penck, Karl Schmidt-Rottluff, Andy Warhol, Raymond Emile Waydelich, Jan Wiegers, Bernd Zimmer

- HOFFNUNG / HOPE – GMT Galerie Marc Triebold 2026

- January 23, 2026 - May 24, 2026

- GMT Galerie Marc Triebold, Baselstrasse 88, CH-4125 Riehen / Basel

-

Siegfried Anzinger, Alexander Archipenko, Georg Baselitz, Joseph Beuys, Georges Braque, Elisabetta Brodaska, Jürgen Brodwolf, Bruno Ceccobelli, Marc Chagall, Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, ab 1982 Marqués de Dalí de Púbol, Martin Disler, Joseph Ebnöter, Hans Erni, Max Ernst, Emile-Othon Friesz, Alberto Giacometti, George Grosz, Erich Heckel, Utagawa (Ando) Hiroshige, Katsushika Hokusai, Karl Horst Hödicke, Ernst Ludwig Kirchner, Livia und Michael Kubach und Kropp, Anna & Wolfgang Kubach-Wilmsen, Wilhelm Kuhnert, Richard Lindner, Fernand Léger, August Macke, Franz Marc, Henri Matisse, Mario Merz, Helmut Middendorf, Joan Miró, Benno Oertli, A.R. Penck, Peter Phillips, Pablo Picasso, James Rosenquist, Richard Seewald, Hans Thuar, Hans van Reekum, Wolf Vostell, Andy Warhol, Raymond Emile Waydelich, Jan Wiegers, Bernd Zimmer

- Venise

- 1984 - 1984

- Aquatinta auf BFK RIVES 250 gr

- 57 x 76.5 cm

- Venezia – Roma

- 2005 - 2005

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 250 gr

- 50 x 66 cm

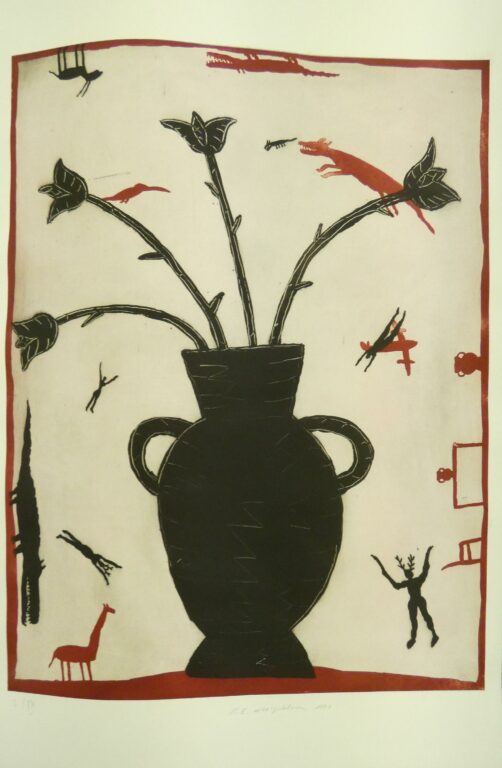

- Stillleben – (Kopf) II

- 1986 - 2022

- Aquatinta auf BFK RIVES 250 gr

- 66.6 x 49.9 cm

- Stillleben

- 1991 - 1991

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 25

- 120 x 80 cm

- Stierreiter – Kreta

- 2008 - 2008

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 250 gr

- 48.5 x 38 cm

- Schmierwurscht in Namibia

- 2020 - 2020

- Aquarell und Tusche auf starkem Passepartoutkarton

- 22.5 x 80 cm

- Sanglier noir (schwarze Wildsau)

- 2021 - 2022

- patinierte Bronze (gegossen bei Bronze-France , Saint Saveur, France)

- 45 x 88 x 31 cm

- Roma – Venezia (Schwein und Hahn)

- 2005/2023

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 25

- 50 x 66.4 cm

- Roma – Venezia (Maus & Käse) Radfahrer

- 2005/2023

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 25

- 50 x 66.6 cm

- Roma – Venezia (brennendes Sofa) Hund

- 2005 - 2005

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 25, Stempel Siegelwachs

- 50 x 66.6 cm

- Roma – Venezia – Akrobaten

- 2005/2023

- Aquarell auf Aquatinta auf BFK RIVES 25

- 50 x 66.2 cm

- Rad der Zeit (Buch mit Rad)

- 1985

- Mixed Media

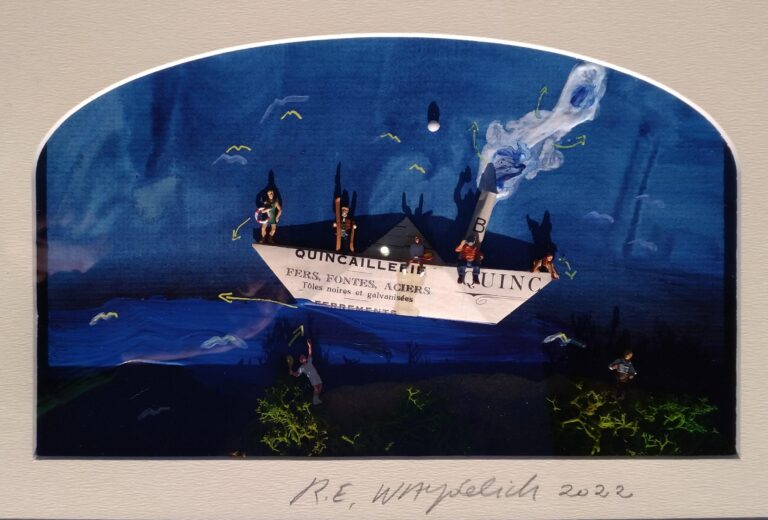

- Quincaillerie – Tennisspieler

- 2022

- Mischtechnik auf Karton

- 26 x 36 cm

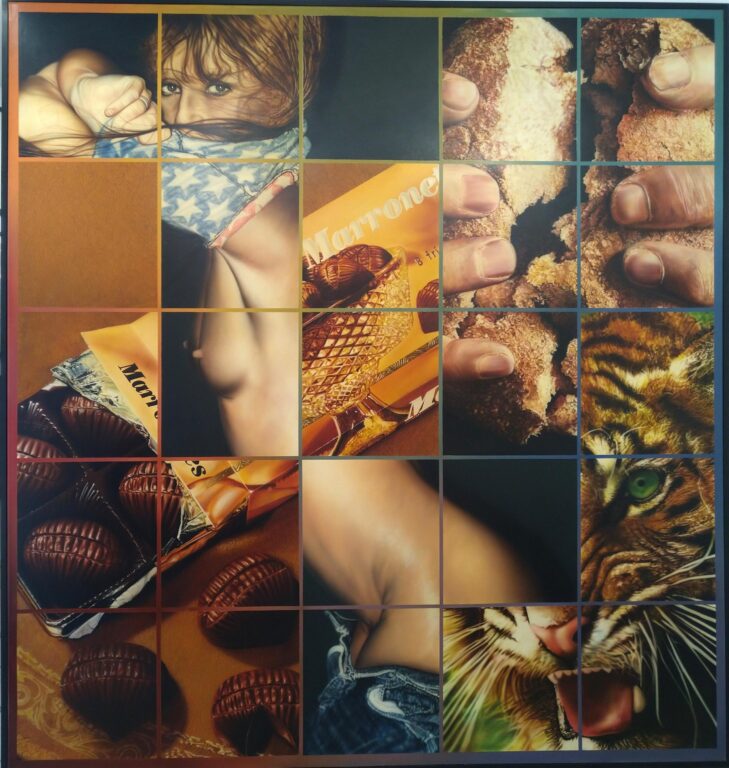

- Projet Tapis No. 4

- 1993

- Collage

- 39.5 x 31.5 cm

- Montre Suisse

- 1997

- Collage

- 43 x 37 cm

- Mémoires de notre Temps – Van Gogh

- 1997

- Collage

- 48.5 x 38.5 cm

- Mémoires de notre Temps – Hermes von Praxiteles

- 1997

- Collage

- 47 x 41 cm

- Mein God I dream

- 1995 - 1995

- Aquatinta auf BFK RIVES 250 gr

- 57.1 x 76 cm

- Lydia Jacob Story – Der Rhein

- 2010/11

- Mischtechnik ( Holz, Papier (Landkarte), Schellack-Schallplatten, Glas, Eisen, Oel, Tusche,, Siegellack)

- 20 x 46 x 11 cm

- Louve des Vosges ( Vogesenwölfin)

- 2022 - 2022

- Glas, Bronze farbig gefasst (Glass, painted bronze) (gegossen bei Bronze-France , Saint Saveur, France)

- 82 x 111 x 31 cm

- Les Noces de Canna

- 1991 - 1991

- Aquatinta auf Rives Bütten

- 29 x 21 cm

- Hopla Schwein mit Maschinenraum (Faust)

- 2021 - 2021

- Aquarell auf Aquatinta auf Buchseiten aus Goethe's Faust auf Rives Bütten

- 57.2 x 45 cm

- Hopla Löwe und Vögel (Faust)

- 2021 - 2021

- Aquarell auf Aquatinta auf Buchseiten aus Goethe's Faust auf Rives Bütten

- 57.2 x 45 cm

- Hopla Hirschlein – Faust

- 2021 - 2021

- Aquarell auf Aquatinta auf Buchseiten aus Goethe's Faust auf Rives Bütten

- 57.2 x 45 cm

- Hopla Hirsch, Akrobaten und Dorf (Faust)

- 2021/2023

- Aquarell auf Aquatinta auf Buchseiten aus Goethe's Faust auf Rives Bütten

- 57.2 x 45 cm

- Hommage à John Wayne

- 2012/2022

- Aquarell, Tusche und Siegellack auf Prägedruck (Wassergravur, Radierung, Gravur) auf handgeschöpftem Bütten

- 32 x 64 cm

- Geisterschiff

- 2021

- Mischtechnik auf Karton

- 26 x 36 cm

- Chiron

- 2001 - 2001

- Aquarell auf Aquatinta auf handgeschöpftem Büttenpapier von Jean Pierre GOUY maître papetier, mit Blättern und Blüten, speziell für diese Edition entwickelt und hergestellt

- 47.5 x 37.3 cm

- Campanula (Glockenblume)

- 2021

- Mischtechnik auf Karton

- 26 x 36 cm

- Buch mit Sprungfeder (Zeitsprung)

- 1985

- Mixed Media

- Buch mit Fuchsschwanz (Säge).

- 1980

- Mixed Media

- Buch mit Axt und Spatz

- 1985

- Mixed Media

- Berner Oberland

- 1997

- Collage

- Au Coin du Quai – Schweine

- 2021

- Mischtechnik auf Karton

- 26 x 36 cm